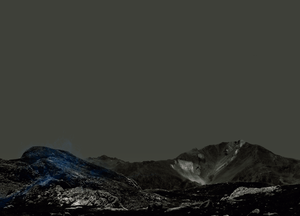

Eco(nomique)-système, 2020

Photographies numériques de la série Eco(nomique)-système composé de 5 photographies, impression jet d’encre pigmentaire sur papier brillant, 29,7 x 42,0 cm

Ce projet est né d’un geste simple : déplacer. Déplacer un corps hors de son contexte, perturber l’échelle, décaler le récit. L’homme représenté, solitaire, est pris dans un espace trouble — une mer noire, presque figée, dont les ondulations épaisses rappellent davantage une nappe de pétrole qu’un paysage maritime. Autour de lui flottent des formes blanches aux reflets irisés, qui hésitent entre glace fondue, corail synthétique ou résidu chimique.

L’image est retravaillée, volontairement altérée. Le réalisme est maintenu, mais glisse lentement vers la fiction. Ce traitement visuel permet de déplacer la lecture, de rendre les formes plus incertaines, et de convoquer d’autres imaginaires : celui de la catastrophe lente, de l’écologie abîmée, d’un monde en train de se dissoudre. La mer devient matière toxique, instable, saturée. Elle évoque à la fois l’élément nourricier et la menace, l’origine et la fin.

Le corps est seul. Il résiste, debout sur ces fragments d’un monde en déréliction. Est-il naufragé, survivant, ou opérateur d’un système plus vaste ? La posture reste ambivalente. Ce n’est plus tout à fait une photographie documentaire, mais pas encore une scène inventée. Le trouble opère ici : dans cet entre-deux, l’image fait surgir des récits contradictoires.

Le titre, Éco(nomique)-système, vient renforcer cette ambiguïté. Il peut se lire comme un mot-clé positif, désignant un équilibre fragile entre les espèces et les milieux… ou comme le symptôme d’un système globalisé, industriel, extractif, qui organise la circulation des corps, des matières premières, des images, souvent sans laisser de place à ceux qu’il écrase.

La mer noire devient alors un symbole : elle pourrait être le pétrole brut, l’encre d’une cartographie géopolitique effacée, ou la mémoire d’un futur englouti. Quant aux blocs blancs — qu’on pourrait d’abord identifier comme des glaçons — ils deviennent des vestiges de banquise, des bulles de plastique fossile, ou des illusions d’îlots. L’idée même de stabilité s’effondre.

Ce projet interroge donc à la fois la fabrication de l’image, la mise en scène du regard, et la place du corps dans un paysage en crise. Il agit comme une tentative d’écrire, en silence, une fiction climatique. Pas dans une forme spectaculaire ou prophétique, mais en introduisant de petites perturbations dans les codes de la représentation. Une manière de faire sourdre, sans didactisme, des tensions géographiques, politiques, symboliques — à travers une image qui hésite entre résistance et naufrage