Le cri n'a pas trouvé d'oreille

Cette performance sonore met en tension deux gestes fondamentaux : celui d’écouter ce qui n’est plus censé parler, et celui de faire parler ce qui a été oublié, tu. Le cœur du projet repose sur une image à la fois simple et profondément dérangeante : un morceau de bois, une fine tranche découpée dans un tronc, placé sur une platine vinyle et traversé par un diamant. Cette matière, morte depuis longtemps, est ainsi forcée à produire du son, à livrer ce qui pourrait ressembler à des râles, des craquements, des plaintes. L’acte n’est pas neutre. Il est une dissection sonore, une autopsie acoustique, un moment où le mort, ce bois, devient le porte-voix d’un deuil en cours.

Ce n’est pas ici le deuil comme souvenir ou hommage, mais le deuil comme travail actif. Un travail de fouille, de grattement, de désobstruction. Le texte récité en surimpression sonore est explicite : il s'agit d’un cri qui n’a jamais été entendu, d’une souffrance longtemps restée muette, et qui, par la médiation de cette matière arrachée à l’arbre, cherche une voie — une voix — de sortie. Ce que la performance met en jeu, c’est cette impossibilité d’avoir entendu à temps, cette conscience aiguë qu’il est trop tard pour répondre mais pas trop tard pour laisser parler les pleurs. L’oralité y devient exutoire, et la voix humaine ne vient pas combler le silence mais l’accompagner, le prolonger, le rendre lisible autrement.

Le bois, dans sa matérialité même, devient symbole. Il est ce qui relie, ce qui fait lien — vertical, ancestral. Il est cordon ombilical, racine renversée. Il plonge dans la terre, là où tout finit par revenir, et il s’élève aussi, portant dans ses veines les traces de ce qui fut, de ce qui a poussé, grandi, souffert. Dans cette performance, ce lien est sectionné, scié, et l’on en fait un disque. Le cercle n’est pas seulement formel : il boucle la boucle, propose une rotation sans fin, une récitation cyclique de la douleur.

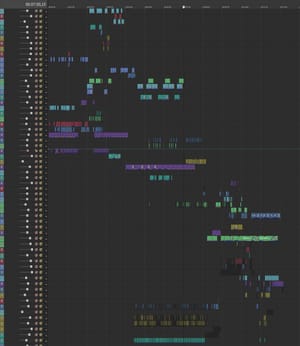

La performance elle-même, dans sa forme, agit comme un rituel. Le son produit par le bois est brut, abrasif, mais il est sculpté par la main à travers des effets, une table de mixage, des pédales (Zoom MultiStomp, Strymon NightSky). Ce traitement sonore n’est pas un embellissement. C’est une tentative de révélation. Ce qui est transformé, étiré, modulé, ce n’est pas l’essence du bois, mais sa plainte. Une sorte de râle amplifié. Le bruit devient voix, la voix devient matière, la matière devient présence.

Le texte récité n’est jamais explicatif. Il n’explique pas la douleur, il l’habite. Il interroge le corps du bois comme on interroge un cadavre. Il cherche des traces, des indices, des stigmates. Il parle d’un diamant qui entaille les veines, d’un sifflement de moustique, d’un cri étouffé, d’un arbre ventriloqué, d’un silence qui hante. Ce langage trouble, fragmenté, est celui du trauma. La répétition, l’impossible articulation, l’accumulation d’images sensorielles agissent comme autant de glissements entre le réel de la matière et le réel du deuil.

Il ne s’agit pas de faire spectacle, mais de rendre visible — ou audible — ce qui n’a pas trouvé sa place dans les formes classiques de récit. Ni commémoration, ni célébration : ce travail est une tentative de désenfouissement. Ce bois-là, c’est peut-être le corps d’un être disparu, c’est peut-être la métaphore d’un lien rompu, c’est peut-être un cri jamais sorti. Mais ce cri existe, et il est transmis dans le frottement de l’aiguille, dans les cercles du disque, dans le texte parlé comme on parle à un disparu pour qu’il entende, quelque part.

Enfin, la performance contient aussi une critique implicite : celle d’un monde qui n’écoute pas, qui attend qu’on chante, qu’on séduise, qu’on formate même la douleur pour la rendre acceptable. Les spectateurs sont décrits comme des bouches ouvertes, des tympans creux, des visages rigides. Le geste performatif devient alors une insistance, presque une confrontation : il ne s’agit plus de faire œuvre, mais de laisser le deuil s’exprimer dans toute son étrangeté, dans toute sa dureté, sans médiation rassurante.

Le bois parle. Et s’il ne parle pas, alors il hurle. La performance, dans son ensemble, est cette tentative d’écoute active, douloureuse, parfois brutale mais nécessaire, où la matière, le son et le langage se rencontrent pour incarner une forme inédite de survivance.

Vue d'installation (table avec matériel sonore : tables de mixage, pédales d'effets, tourne-disque, disque de bois, récepteur Sennheiserew100 pour micro-cravate, enceintes, fauteuil) performance en huit-clos.